Ein lebendiges Welterbe

Die „Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine“ sind ein transnationales UNESCO-Welterbe, das vier Ortsgründungen der Brüdergemeine umfasst: Bethlehem in Pennsylvania (USA), Christiansfeld in Dänemark, Gracehill in Nordirland und Herrnhut in Sachsen. Gemeinsam stehen sie exemplarisch für das globale Netzwerk religiöser Planstädte, das von der Herrnhuter Brüdergemeine zwischen 1722 und 1808 errichtet wurde und ein einzigartiges baukulturelles Phänomen der frühen Neuzeit darstellt. Jede Siedlung zeichnet sich durch eine sorgfältige und an den Werten und Bedürfnissen der Gemeinschaft ausgerichtete Stadtplanung aus und zeigt eine charakteristische Architektur von höchster handwerklicher Qualität, die trotz geografischer Entfernungen erstaunlich einheitlich ist. Zusammen dokumentieren die vier Siedlungen beispielhaft das Ideal eines geordneten christlichen Lebens in Gemeinschaft, das in den einzelnen Siedlungsanlagen und in ihrer globalen Vernetzung bis in die heutige Zeit zum Ausdruck kommt.

Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine – ein lebendiges Welterbe.

Architektur der Gemeinschaft

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Ortsgründungen der Brüdergemeine geschlossene Siedlungen für Gemeindeglieder, deren sozialer Organisation und Architektur weithin die gleichen Prinzipien zugrunde lagen. Im Zentrum steht der Gedanke der Gemeinschaft: Alle, die zur Gemeinde gehören, verstehen sich als Schwestern und Brüder im Glauben und streben eine verbindliche Form des Zusammenlebens an. Dieses Ideal findet in der Siedlungsarchitektur seine konkrete Umsetzung. Für das Erscheinungsbild der Herrnhuter Siedlungen sind bestimmte städtebauliche Elemente charakteristisch:

- der in Querausrichtung gebaute Saal, der als Versammlungsraum für Gottesdienste und andere Feiern dient und sich durch den Dachreiter als Kirchengebäude zu erkennen gibt

- die „Chorhäuser“, große Gemeinschaftsgebäude, die für das gemeinschaftliche Wohnen und Arbeiten bestimmter Gemeindegruppen („Chöre“) errichtet wurden, insbesondere für die ledigen Brüder („Brüderhaus“), die ledigen Schwestern („Schwesternhaus“) und die Witwen („Witwenhaus“)

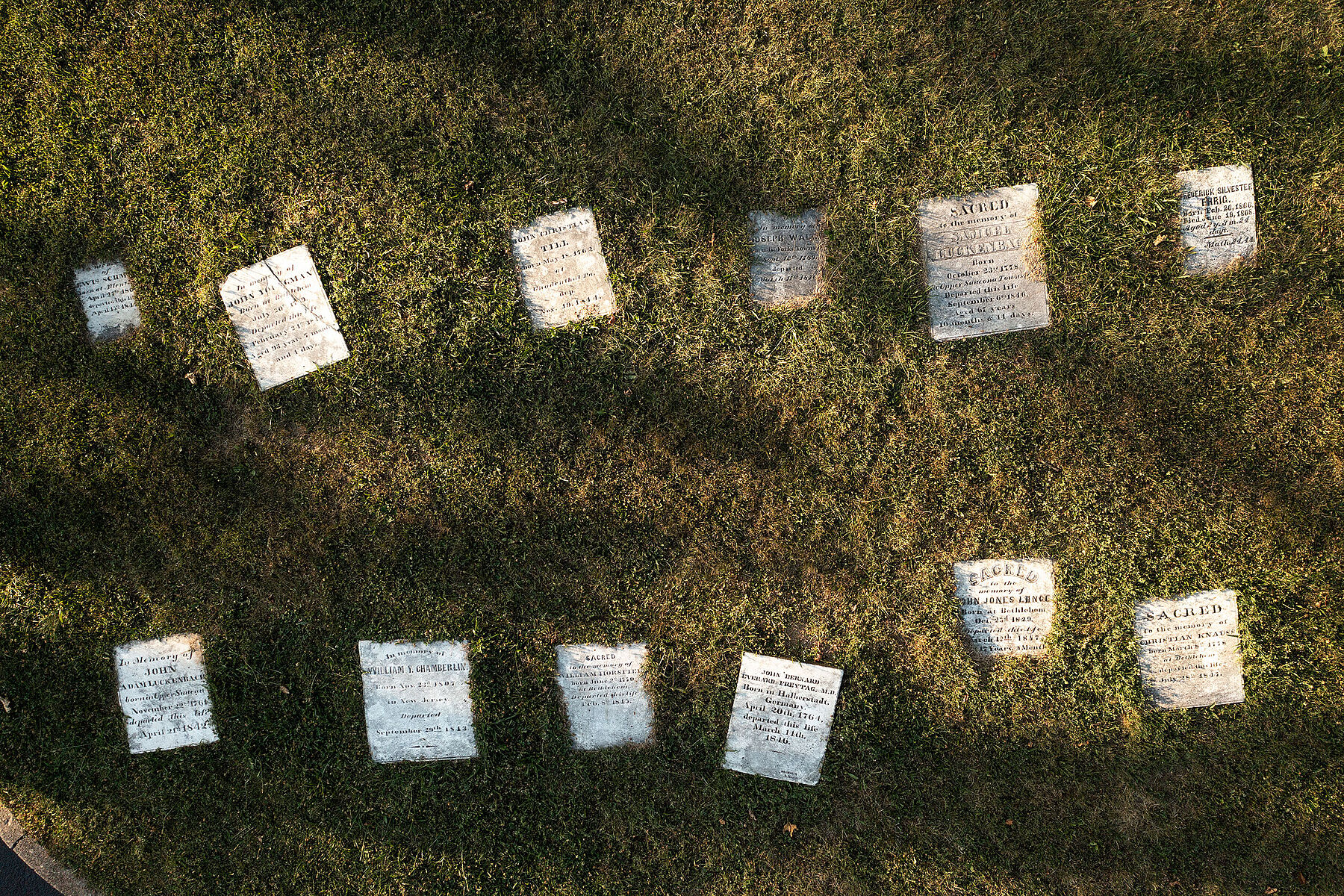

- der „Gottesacker“, der als Gemeinschaftsfriedhof mit seinen Reihen von einfachen und flach liegenden Grabsteinen die Gleichheit der Gläubigen vor Gott symbolisiert

Trotz gewisser lokaler Unterschiede weisen alle Gemeinorte ein ähnliches Aussehen auf, wie „Tücher nach eben demselben Muster aus eben derselben Fabrik“ (J. G. Seume).

Die Bestandteile des Welterbes

Vier Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine wurden stellvertretend zum UNESCO-Welterbe der Menschheit erklärt:

Gracehill / Irland

Gracehill – brüderische Mustersiedlung im irischen Kontext

Gracehill wurde 1759 in der ländlichen Region Nordirlands gegründet, um die dortige Gemeinschaftsarbeit zu unterstützen, und ist die am besten erhaltene Siedlung mit zentralem Platz im britischen Zweig der Brüder-Unität. Der Entwurf von Gracehill folgt dem Modell einer religiösen Idealstadt. Zentrales Gestaltungsprinzip ist die unsichtbare Geschlechterachse, d.h. die städtebauliche Gliederung in eine Schwestern- und eine Brüderseite, die im Kirchensaal, in der Lage von „Schwesternhaus“ und „Brüderhaus“ und in der Gestaltung des Gottesackers zur Geltung kommt. Mit seinem schön gestalteten zentralen Platz zeigt Gracehill beispielhaft, wie Gärten und Grünflächen eine wichtige Rolle im Gesamtbild einer Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeine spielen. Darüber hinaus bietet Gracehill ein interessantes Beispiel für die Verschmelzung des Herrnhuter Barocks mit dem Georgianischen Baustil Nordirlands. Auch in Gracehill ist die Brüdergemeine weiterhin aktiv und es gibt eine Grundschule, die aus der brüderischen Bildungsarbeit hervorgegangen ist.

Internetauftritt der Britischen Provinz der Herrnhuter Brüdergemeine

Internetauftritt von Gracehill

Bethlehem / USA

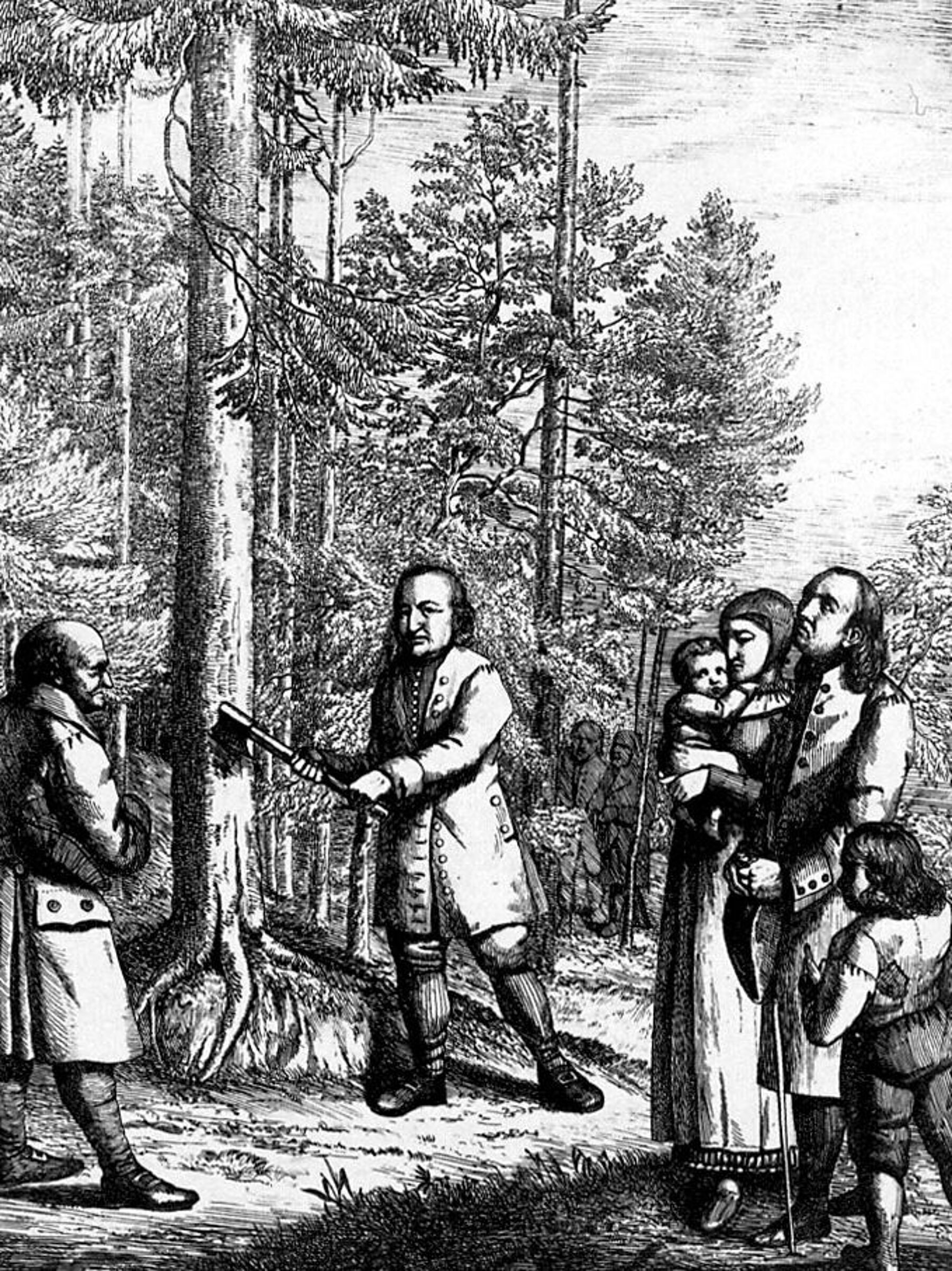

Bethlehem – die erste dauerhafte Ortsgründung in Nordamerika

Die Siedlung Bethlehem wurde am Heiligabend 1741 gegründet und nach dem Geburtsort von Jesus Christus benannt. Bethlehem dokumentiert die frühe transatlantische Ausdehnung der Brüdergemeine nach Nordamerika. Das ursprüngliche Ensemble der Gebäude aus dem 18. Jahrhundert ist fast unverändert erhalten und umfasst das älteste noch existierende „Gemeinhaus“ aller Herrnhuter Siedlungen sowie die großen „Chorhäuser“ der ledigen Brüder, der ledigen Schwestern und der Witwen. Weitere Gebäude im „Industrial Quarter“ bezeugen die innovative Wirtschaftstätigkeit der Gemeinde. Bethlehem diente als Stützpunkt für die missionarischen Unternehmungen der Brüdergemeine in Nordamerika. Zugleich entstanden Schulen, aus denen die heutige Moravian University und die Moravian Academy hervorgegangen sind. Das große Gebäude der Central Moravian Church mit ihrem eleganten Dachreiter ist bis heute Wahrzeichen der Brüdergemeine in Bethlehem.

Internetauftritt der Herrnhuter Brüdergemeine in Bethlehem

Christiansfeld / Dänemark

Christiansfeld – eine religiöse Idealstadt

Christiansfeld wurde 1773 in Südjütland gegründet und ist das weltweit am besten erhaltene Beispiel einer klassischen Siedlungsgründung der Brüdergemeine. Der Ort wurde 2015 in die Welterbeliste aufgenommen. Die Siedlung Christiansfeld zeigt die strikte Anwendung des Prinzips einer geplanten Idealstadt mit einem rechteckigen zentralen Platz, um den sich die Gemeinschaftsgebäude gruppieren. Die Ortsanlage weist gewisse Ähnlichkeiten zu den Ideen der Aufklärung auf. Zugleich stellt sie ein beeindruckendes Zeugnis für das religiöse Lebensmodell der Brüdergemeine dar, das persönliche Frömmigkeit, handwerkliche Tätigkeit und gemeinschaftliches Wohnen miteinander verband. Noch heute sind zahlreiche Gebäude im Besitz der Brüdergemeine und dienen weiterhin ihrer ursprünglichen Funktion oder anderen kirchlichen Zwecken.

Internetauftritt der Herrnhuter Brüdergemeine in Christiansfeld

Herrnhut / Deutschland

Herrnhut – Gründungsort der Brüdergemeine

Herrnhut wurde 1722 in der sächsischen Oberlausitz als Zufluchtsort für Glaubensflüchtlinge aus Böhmen und Mähren gegründet. Unter dem Einfluss von Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf entwickelte sich bald ein eigenes religiöses Gemeinwesen, das an die Tradition der Gemeinschaft der Böhmischen Brüder anknüpfte und durch missionarische Arbeit eine große Ausstrahlung entfaltete. So gilt Herrnhut als die „Muttersiedlung“ aller weiteren Siedlungsgründungen der Brüdergemeine. Mit den sozialen Strukturen des Zusammenlebens bildeten sich in Herrnhut auch die Grundlagen der brüderischen Stadtplanung heraus: der besondere Stil des „Herrnhuter Barocks“, der zentrale rechteckige Platz, sowie die richtungsweisende Konzeption von Kirchensaal und Gottesacker. Das Zinzendorfschloss in Berthelsdorf diente von 1789 bis 1913 als Sitz der Kirchenleitung. Als Standort von schulischen und diakonischen Einrichtungen, mehreren kirchlichen Betrieben und dem Unitätsarchiv ist Herrnhut weiterhin ein wichtiges Zentrum im Leben der Brüder-Unität.

Ein gemeinsames Erbe über Grenzen hinweg

Im Zentrum des Welterbes „Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine“ steht der Gedanke der grenzüberschreitenden Verbundenheit. Keiner der vier Orte steht für sich selbst, sondern ist Teil eines größeren Ganzen. Ihre Anerkennung als UNESCO-Welterbe bringt zum Ausdruck, dass dieses transnationale Netzwerk religiöser Idealstädte ein kulturelles Erbe von außergewöhnlicher universeller Bedeutung darstellt. Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass die Brüdergemeine als kirchliche Gemeinschaft bis heute an allen vier Orten präsent ist und viele der historischen Gebäude weiterhin mit Leben füllt. Zahlreiche immaterielle Werte wie gottesdienstliche Traditionen, Musikpraxis und Erinnerungskultur verleihen dem baukulturellen Erbe eine einzigartige Authentizität.

Elemente des Welterbes in Herrnhut und Berthelsdorf

Kirchensaal

Kirchensaal – Treffpunkt der Gemeinde

Der Kirchensaal (auch Kirchsaal, Gemeinsaal oder Betsaal) ist das zentrale Kirchengebäude der Brüdergemeine in Herrnhut. Das heutige Gebäude mit dem zweigeschossigen Großen Saal und zwei Seitenflügeln, in denen sich jeweils Vorräume mit Treppenaufgang und weitere Räume für die kirchliche Nutzung befinden, ist das Ergebnis des Wiederaufbaus des 1756 / 1757 errichteten Saals, der am 8. / 9. Mai 1945 durch Brandeinwirkung zerstört wurde. Das frühere „Gemeinhaus“ von 1724, das sich an der Platzseite des Gebäudekomplexes befand und den ersten Gemeindesaal enthielt, wurde nicht wiederaufgebaut. Hier befindet sich heute der Kirchgarten mit einem Glockentürmchen als Mahnmal.

Die architektonische Konzeption des Herrnhuter Kirchensaals stellt einen Sonderfall evangelischer Sakralarchitektur dar, für den folgende Merkmale charakteristisch sind: die Querausrichtung, der weiße Innenanstrich, die beweglichen Bänke, der Liturgustisch anstelle von Altar und Kanzel, die symmetrische Gliederung in „Brüderseite“ und „Schwesternseite“ und der weitgehende Verzicht auf Schmuck- und Bildwerk.

Der Herrnhuter Kirchensaal steht in der Bautradition der Betsäle der Brüdergemeine, die sich im 18. Jahrhundert unter dem Einfluss von Graf Zinzendorf als ein eigenständiger Typus sakraler Architektur herausbildete. Der besondere kulturhistorische Rang des Herrnhuter Kirchensaals wurde 2018 durch seine Anerkennung als Denkmal von nationaler Bedeutung gewürdigt. Er erschließt sich aus der Betrachtung seiner architektonischen Auslegung in Verbindung mit seiner kultur- und wirkungsgeschichtlichen Einordnung. Mit seiner eleganten spätbarocken Formgebung, die insbesondere in der Gestaltung der Emporen zum Ausdruck kommt, kann der Herrnhuter Saal als der erste „klassische“ Kirchensaal der Brüder-Unität angesehen werden. Er wurde Modell und Muster für viele weitere Saalbauten in Europa und Nordamerika, von Sarepta in Russland bis Bethlehem in den USA.

Gottesacker

Gottesacker – Ausdruck der Hoffnung auf die Auferstehung

Der „Gottesacker“ ist eine barocke Parkanlage am Fuße des Hutbergs, die seit 1730 Begräbnisplatz der Herrnhuter Brüdergemeine ist. Die Bezeichnung „Gottesacker“ spiegelt den Glauben der Gemeinde wider, dass die Verstorbenen, wie in einen Acker gesät, auf den Tag der Auferstehung warten.

Auch heute noch werden die Gemeindeglieder, getrennt nach Schwestern und Brüdern, in der Reihenfolge ihres Heimgangs hier begraben. Familiengrabstätten gibt es nicht. Die schmucklosen Grabsteine aus sächsischem Sandstein versinnbildlichen die Gleichheit aller Menschen im Tode und vor unserem Gott. Lediglich die Gräber der Familie Zinzendorf wurden im 18. Jahrhundert – wohl als Zeichen des Respektes gegenüber der Ortsherrschaft – hervorgehoben und befinden sich auf dem Hauptweg zum Altan, dem Aussichtstürmchen auf dem Gipfel des Hutbergs.

Der Gottesacker ist untrennbar mit dem geistlichen Leben der Brüdergemeine verbunden. Nicht nur bei Begräbnissen versammelt sich die Gemeinde hier, auch alljährlich am Ostermorgen feiert sie die Auferstehung Jesu in Verbundenheit mit den bereits „heimgegangenen“ Geschwistern. Dazu ziehen Gemeinde und Bläserchor zum Sonnenaufgang gemeinsam vom Kirchensaal auf den Gottesacker. Diese Tradition wird seit dem Jahr 1732 kontinuierlich praktiziert.

Die Idee, eine Grabstätte als Garten anzulegen und mit einer Allee zu bepflanzen, die der Gestaltung zeitgenössischer Vergnügungsgärten entsprach, wurde wahrscheinlich erstmals in Herrnhut umgesetzt. Dies hatte entscheidenden Einfluss auf die Reform der Friedhofskultur in Deutschland und darüber hinaus. Der Gottesacker lädt durch seine Gestaltung zur stillen Einkehr und zum Erleben der Landschaft ein.

Der Hutberg wird vom Altan geschmückt, einem barocken Aussichtsturm, der einen außergewöhnlichen Blick auf Herrnhut und seine natürliche Umgebung ermöglicht. Das erstmals 1790 erbaute Gebäude wurde 1812 und 1835 repariert. 1909 musste das baufällig gewordene Gebäude durch einen neuen, nur geringfügig veränderten Bau ersetzt werden. Es handelt sich dabei um einen runden Holzturm mit Arkadenbogenöffnungen. Eine zentrale Wendeltreppe ist vorhanden, gekrönt von einer Plattform mit Holzgeländer.

Bereits Nikolaus Ludwig von Zinzendorf hatte einen Vorläuferbau unter dem Namen „Gnadenbogen“ auf dem Hutberg errichten lassen.

Völkerkundemuseum

Völkerkundemuseum – Zeugnis Herrnhuter Weltgewandtheit

Die Sammlung des Völkerkundemuseums Herrnhut gehört aufgrund ihrer Geschichte in die Reihe der Missionsmuseen. Dabei zählt das 1878 gegründete Herrnhuter Museum – mit seinem Vorläufer, dem seit 1758 nachweisbaren Naturalienkabinett der Brüder-Unität in Barby, später Niesky – zu den ältesten Missionssammlungen im deutschsprachigen Raum. Mit seinem im Gründungsnamen geäußerten Anspruch eines „ethnographischen kultur- und naturhistorisch-wissenschaftlichen Museums“ stellt es innerhalb der Missionsmuseen, die vordergründig zur „Missionspropaganda“ gegründet wurden, eine der wenigen Ausnahmen dar.

1732 begann die Missionstätigkeit der Evangelischen Brüder-Unität, das Sammeln erster völkerkundlicher Objekte durch Herrnhuter Missionare ist für das Jahr 1740 nachgewiesen. Erste Sammelinstruktionen wurden 1774 in der Schrift Bossarts: „Kurze Anweisungen Naturalien zu samlen“ niedergelegt. Zwischen 1780 und 1782 gelangten Objekte von der dritten Reise James Cooks in das Naturalienkabinett Barby und damit in den heutigen Bestand des Museums. Erst im Jahr 1878 gründete sich der „Museum-Verein Herrnhut“ auf Initiative des Apothekers Bernhard Kinne. Zwei Jahre später wurden die Missionare offiziell zum Sammeln für das Museum aufgerufen. 1901 wurde das erste eigene Museumsgebäude eröffnet, nachdem die Objekte zuvor im Brüderhaus am Zinzendorfplatz präsentiert worden waren.

Im Zweiten Weltkrieg blieb die Sammlung unversehrt. 1947 wurden Objekte aus dem durch den Krieg stark zerstörten Nieskyer Museum übernommen, später folgten Bestände weiterer Sammlungen, sodass heute große Teile der ethnographischen Sammlungen aus den Missionsgebieten der Evangelischen Brüder-Unität in Herrnhut konzentriert sind. Im Jahr 2004 fusionierten die Völkerkundemuseen in Dresden, Leipzig und Herrnhut und bilden als Verbund nach der ethnographischen Sammlung Berlins die zweitgrößte Sammlung Deutschlands. Seit 2010 gehören sie zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Witwenhaus

Witwenhaus – Glauben und Leben in Gemeinschaft

Das Leben als Glaubensgemeinschaft wird besonders an den sogenannten Chorhäusern erkennbar. In ihnen wohnte früher eine große Zahl an Menschen in ähnlichen Lebenssituationen. So gab es ein „Brüderhaus“ für ledige Männer, ein „Schwesternhaus“ für ledige Frauen und auch die Witwen lebten gemeinsam in einem Haus. In den Chorhäusern kamen Glauben und Leben zusammen. Davon zeugen neben Werkstätten oder großen Schlafsälen auch die Chorsäle in den Häusern. Hier versammelten sich die Bewohner regelmäßig zu Andachten, gemeinsamem Bibellesen und zu Singstunden.

Das Witwenhaus befindet sich auf der Nordseite des Zinzendorfplatzes, direkt gegenüber der Kirche. Es wurde ursprünglich in den Jahren 1759 bis 1761 erbaut und teilweise restauriert. Nach einem Brand im Jahr 1921 sind die Außenwände erhalten geblieben, allerdings brannte der Westflügel mit dem Chorsaal ab, in dem von 1789 bis 1914 sämtliche Synoden der deutschen und internationalen Brüdergemeine stattfanden. Das Gebäude ist repräsentativ für die Gestaltung von Chorhäusern in Herrnhut. Seine Form wurde auch in anderen brüderischen Kirchensiedlungen weltweit angewandt. An die offene Seite schließt sich der Witwenchorgarten an. Dieser erstreckt sich über 175 Meter in Richtung Hutberg, hat viel von seinem ursprünglichen Raum erhalten und umfasst weitere Merkmale wie Werkstattgebäude, Gartenhäuser und die westliche Umfassungsmauer aus dem 18. Jahrhundert neben dem Weg.

Heute beinhaltet das Witwenhaus Mietwohnungen. Doch auch wenn die veränderten Lebensumstände dafür sorgen, dass die Chorhäuser heute nicht mehr in ihrer ursprünglichen Weise genutzt werden, ist der Gemeinschaftsaspekt in der Herrnhuter Brüdergemeine besonders wichtig. Fast täglich kommen die Mitglieder zu Gebetsversammlungen, zum Kirchenchor, zu Kindernachmittagen oder auch mal zum „Brüder-Stammtisch“ zusammen.

Archiv

Das Unitätsarchiv – das Erbe bewahren

Erinnere dich an alles, was früher war,

lerne aus der Geschichte der Menschheit!

Bitte deinen Vater – er wird es dir erzählen!

Frage deine Alten – sie werden es dir sagen!

Auf dieses Bibelwort aus 5. Mose 32, 7 verweist der straßenseitige Schriftzug des Archivs und verdeutlicht so die Motivation für den Bau. Das Unitätsarchiv in Herrnhut bewahrt Schriften und Bilder der weltweiten Brüder-Unität sowie der Europäisch-Festländischen Unitätsprovinz. Forschende vieler Länder ziehen Gewinn aus den Sammlungen.

Das Archiv wurde 1764 bei der ersten Generalsynode nach Zinzendorfs Tod am Standort Zeist (Niederlande) gegründet. Seit 1820 befindet sich das Archiv in Herrnhut, wo es 1890 erstmals in einem eigenen Archivgebäude untergebracht wurde. Dieser Altbau gilt als ältester Archivzweckbau Sachsens und steht unter Denkmalschutz. Im Jahr 1998 wurde durch Umbau ein Lesesaal für Benutzer eingerichtet und 2000 bis 2002 das Archiv durch den Bau eines neuen Magazins erweitert.

Gartenlauben im Schwesternhausgarten

Gartenlauben im Schwesternhausgarten – Zeitzeugnis bürgerlicher Kultur

Der große historische Garten des ehemaligen Schwesternhauses (abgebrannt im Mai 1945) ist als Grünfläche erhalten, die ein wichtiges Zeugnis für gartenbauliche Funktionen in den mährischen Kirchensiedlungen darstellt. Im Garten stehen zwei barocke hölzerne Gartenhäuser mit zeltförmigen Mansarddächern. Von hier können die Blicke über die für die Umgebung Herrnhuts charakteristische offene Agrarlandschaft schweifen. Im Inneren befinden sich bemalte Decken: „Morgen“ und „Abend“.

In etlichen Herrnhuter Gärten haben sich Lauben aus drei Jahrhunderten erhalten. So schmücken weitere historische Gartenhäuser beispielsweise die Gärten des Heimatmuseums und des alten Dürninger-Handelshauses.

Dürninger Handelshaus

Dürninger Handelshaus – Wirtschaftsethik seit dem 18. Jahrhundert

Es überrascht vielleicht erst einmal, dass zu einer kleinen Kirche so viele Wirtschaftsbetriebe gehören. Dies geht vor allem auf die geschichtliche Entwicklung zurück. Bei der Gründung Herrnhuts 1722 ging es zuerst darum, Flüchtlingen aus Mähren eine neue Heimat zu geben, wo sie ihren evangelischen Glauben leben konnten. Die entstehende Gemeinschaft musste sich jedoch selbst wirtschaftlich erhalten. So gab es 1740 bereits eine Weberei, eine Seifensiederei, Tischler-, Goldschmiede- und Uhrmacherwerkstätten.

Für die wirtschaftliche Arbeit legte man damals sehr klare Grundsätze fest. In einem Schriftstück von 1765 liest man: „Die Grundlage unseres ganzen Commercii ist die aufrichtige, ehrliche und – soviel möglich – auf beiden Seiten vorteilhafte Bedienung unseres Nächsten.“

Am 24. Oktober 1747 übernahm der Kaufmann Abraham Dürninger auf Bitten der Brüder-Unität den Gemeinladen in Herrnhut. Aus dem bescheidenen Geschäft entwickelte sich ein weltweit operierendes Handelsunternehmen, das wegen seiner Qualität und den verlässlichen Preisen angesehen war und das noch immer ein wichtiger Wirtschaftsbetrieb in Herrnhut ist.

Als sich Abraham Dürningers „Garn- und Leinwandhandlung, Kattundruckerei - und Fabrik“ gut entwickelte, baute die Gemeinde 1752 das „Fabrikenhaus“. Die Gebäude wurden 1801 nach Süden erweitert und der Westflügel fertiggestellt. Sie sind in einem Winkelgrundstück angeordnet, dahinter öffnet sich eine ursprüngliche barocke Gartenanlage. Sie ist um zwei Innenhöfe gruppiert, die wiederum mit einem Durchgang getrennt sind. An der hinteren Stirnwand in der Achse des Gartens steht ein großes, um 1840 erbautes Gartenhaus mit Treppe zu einem Obergeschoss.

Nach einer langjährigen Nutzung als Krankenhaus beherbergt das Ensemble mittlerweile das „Jesus-Haus“, Zentrum einer freien christlichen Gemeinde.

Noch immer ist die Evangelische Brüder-Unität auch wirtschaftlich aktiv, unter anderem als Gesellschafterin der Herrnhuter Sterne GmbH.

Weitere Informationen zu den Wirtschaftsbetrieben der Herrnhuter Brüdergemeine

Heimatmuseum

Heimatmuseum der Stadt Herrnhut - Geschichte erleben

Im Herzen der Stadt findet sich das Herrnhuter Heimatmuseum. Hier wird dem Besucher neben der Ortsentwicklung auch die damit eng verbundene Geschichte der Herrnhuter Brüdergemeine anschaulich nahegebracht. Kernstück des Heimatmuseums sind drei original erhaltene Wohnräume mit zeittypischem Interieur. Besonders hervorzuheben hierbei ist das komplett eingerichtete sogenannte „Biedermeier-Zimmer“. Die Wohn- und Lebenskultur dieser Zeit ist in diesen Räumen gut spürbar. Viele kunsthandwerkliche Details, Uhren, Porzellan, Gemälde und Grafiken verstärken den Gesamteindruck.

Als kunsthistorisch herausragende Exponate seien Gemälde von Gustav Grunewald, Anton Graff und Adolf Zimmermann sowie eine astronomische Uhr von 1785 aus der Produktion von David Roentgen und Peter Kinzing genannt.

Insgesamt gehören zum Sammlungsbestand derzeit etwa 15.500 inventarisierte Objekte, von denen bei weitem nicht alle in der Dauerausstellung zu sehen sind. Dazu zählen künstlerische Ortsansichten von Herrnhut, historische Ortspläne, Arbeiten Herrnhuter Künstler aus verschiedenen Epochen sowie herrnhutspezifische numismatische und philatelistische Sammlungen. Bemerkenswert ist auch die umfangreiche Sammlung von etwa 3.000 historischen Fotografien und Ansichtskarten mit Herrnhuter Motiven.

Im Keller des Heimatmuseums wird die Entwicklung des örtlichen Handwerkes und des Transportwesens in Herrnhut durch viele historische Ausstellungsstücke lebendig gemacht.

Zum Museum gehört ein im barocken Stil angelegter Garten mit einem Gartenhaus von 1790. Auch diese Bereiche sind für die Museumsbesucher zugänglich und geben einen guten Einblick in die damalige Gartenkultur.

Zinzendorfschloss in Berthelsdorf

Zinzendorfschloss – Prototyp des Herrnhuter Barock

Von Herrnhut führt eine Lindenallee in den Nachbarort Berthelsdorf. Hier befindet sich ein Schloss, das seine heutige Gestalt ab 1721 von Nikolaus Ludwig von Zinzendorf erhalten hat. Der Gutshof wird deswegen auch häufig als Zinzendorfschloss bezeichnet. Das Ensemble gliedert sich in verschiedene Teile: das Herrenhaus und die Brennerei im Südwesten des Hofes, Brauerei mit Kelleranlagen im Nordwesten und der Gutshofgarten mit Umfassungsmauer im Westen. Der Gutshof wird an drei Seiten von Wirtschaftsgebäuden und Nebengebäuden umgeben, die aus Speicher, Ställen und Gesindehäusern bestehen. Das Herrenhaus als Hauptgebäude liegt separat. Das Zentrum des mit historischem Pflaster versehenen Hofes wird durch eine ebene, mit Bäumen bepflanzte Fläche hervorgehoben. Auf beiden Seiten der Straße nach Herrnhut befinden sich frühere Verwaltungsgebäude der Brüder-Unität.

Architektonisch nimmt das Zinzendorfschloss einige Elemente des später als „Herrnhuter Barock“ bekannten Baustils vorweg. Auch die auf dem Hof gelebten Frömmigkeitsideale waren ähnlich wie später in Herrnhut. So zieren zwei Bibelverse das Sandsteinportal des Haupteingangs und erinnern dadurch an die „Losungen“. Seit 1731 gibt die Brüder-Unität unter diesem Namen für jeden Tag des Jahres Bibeltexte heraus. Von 1791 bis 1913 wurden diese Bibelverse im Berthelsdorfer Schloss gezogen. Die Losungen werden mittlerweile weltweit in mehr als 50 Sprachen gelesen.

Unsere Kirche

Die Brüdergemeine hat verschiedene Namen: „Brüder-Unität“ leitet sich vom lateinischen „Unitas Fratrum“ ab. Diesen Namen gaben sich die Böhmischen Brüder, eine reformatorische Bewegung im 15. bis 18. Jahrhundert. Der Ursprung in Böhmen und Mähren ist noch immer im englischen Namen „Moravian Church“ sichtbar. Der Neugründung 1722 in Herrnhut wiederum verdankt die Kirche den in Deutschland gebräuchlichen Namen „Herrnhuter Brüdergemeine“. Übrigens ist das kein Rechtschreibfehler: Das fehlende d ist dem Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts geschuldet.

Die Herrnhuter Brüdergemeine unterscheidet sich in ihrer Lehre nicht von anderen evangelischen Kirchen. Ihre Besonderheit besteht in der gelebten Frömmigkeit, bei der Jesus Christus im Zentrum steht, in ihren vielfältigen liturgischen Formen, reichhaltigem Gesang und Gemeinschaftsleben. Neben den zum UNESCO-Welterbe gehörenden Siedlungen gibt es einige weitere Gemeinden mit gut erkennbarer Siedlungsstruktur und einem lebendigen kirchlichen Leben. Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Zum Überblick über die Gemeinden in Europa

Zahlreiche Aktivitäten im Leben der Brüdergemeine finden überregional und länderübergreifend statt. So knüpfen die Herrnhuter ein tragfähiges Netz von Kontakten, Beziehungen und Anteilnahme. Die Gemeindediakonie mit Alten- und Behinderteneinrichtungen spielt eine zentrale Rolle. Außerdem unterhält die EBU Schulen und Kindergärten.

Herrnhut entdecken

Weiterführende Links mit Informationen

zur Evangelischen Brüder-Unität

Glauben und Leben in der Herrnhuter Brüdergemeine

Herrnhuter Missionshilfe – weltweit verbunden

Diakonie – Gemeinschaft leben

Schulen – 300 Jahre Bildung der Herrnhuter Brüdergemeine

Links zum Thema Welterbe

gemeinsamer Internetauftritt (englisch)

Präsentation auf unesco.de

Filmbeitrag in der ARD-Mediathek

Quellen

- Dossier Bewerbung

- Bechler, Theodor: Ortsgeschichte von Herrnhut mit besonderer Berücksichtigung der älteren Zeit, Herrnhut, Verlag der Missionsbuchhandlung, 1922